Oder: Coco war schuld!

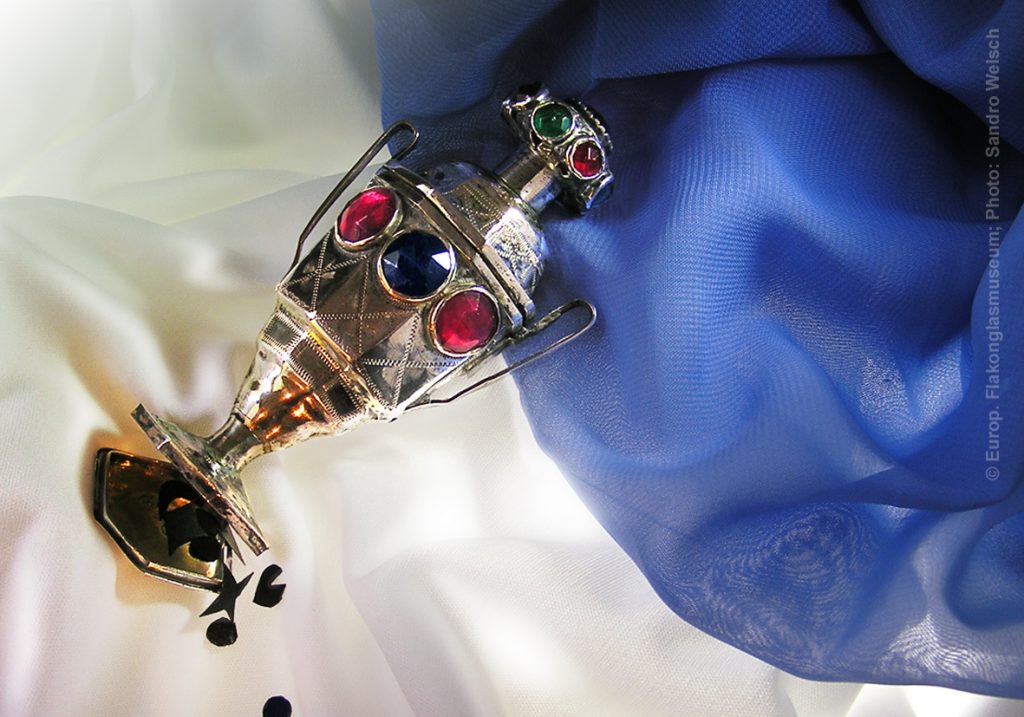

Kosmetik-Flakon „Delial® Sonnenlotion“;Drugofa GmbH®,Köln/ Bundesrepublik Deutschland, um 1960

Sammlung Norbert Jährling/ Stiftung Carl August Heinz Stiftung 2014

„Trends halten nicht länger als sechs Monate.“ Wer wollte in unserer schnelllebigen Zeit da dem deutschen Couturier Karl Lagerfeld (*1933) widersprechen? Nicht nur die Parfum- und Kosmetikbranche kennt die Spielarten des Kommens und Vergehens. Gerade die Welt der Mode lebt es seit Jahrhunderten vor, in welchem Wechselspiel sich der personalisierte Zeitgeschmack bewegt. In einem Kessel kultureller Coolness, wie Paris, New York, Berlin oder Tokio entsteht er dann, der neue, richtungsweisende Trend. Doch die Geschichte lehrt uns, dass auch so manch weltbewegendes an der Peripherie passieren kann. So beispielsweise im Jahr 1923 an der malerischen Côte d’Azur geschehen. Bei strahlend blauem Himmel entstieg in Cannes keine geringere als Coco Chanel (*1883-†1971) der Jacht des Duke of Wellington. Mit Erstaunen nahm die lokale Medienpräsens die von der Witterung umschmeichelte, braungebrannte Modeschöpferin wahr. Was eher einem Zufall glich, wurde von der Presse als absolutes Fashion-Statement aufgenommen, war doch bis dato ein blass-weißer Teint der Ausdruck von „chic“ und gesellschaftlicher Stellung. Im Gegensatz zur sonnenunempfindlichen Mademoiselle Chanel konnte jedoch nicht jeder Hauttyp gefahrlos der neuen Trendbräune frönen. Die „bleichen Reichen“ und all jene in Frankreich, welche die neue Freiheit des gesetzlich bezahlten Urlaubes bei Sonne, Strand und Meer genießen wollten, mussten sich allerdings über zehn Jahre gedulden, bis schließlich 1935 der Hersteller L´Oreal® das Bräunungsöl mit Sonnenschutz „Ambre Solaire“® auf den Markt brachte.

In Deutschland fiel die Patentanmeldung des lang ersehnten Produktes bereits in das Jahr 1933, zusammen mit der Schaffung des „Dritten Reiches“ und einer Firmengründung. Das in Berlin als Bayer®-Tochter ins Leben gerufene Unternehmen „Drugs of Amerika“, kurz Drugofa GmbH®, sollte seinem Wesen nach populäre amerikanische Gebrauchswaren auf deutschem Gebiet vertreiben. „Delial“® war die erste Marke mit dosiertem UV-Schutzfilter, die sich zunächst in Lichtschutzsalbe und -öl schneller Beliebtheit erfreute. Attraktivität verbreiteten ab 1934 die offensiven Werbekampagnen unter freien Himmel, die mittels Werbefilmen und einem eigens nachgerüsteten „Delial“®-Fahrzeug mit Lautsprecherdurchsage an den Badestränden von Nord- und Ostsee kreuzten.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hielt der Erfolg an. So konnte bereits 1955 die Produktpalette durch eine Sonnenmilch und wenig später durch ein Spray in Kunststoffverpackung erweitert werden. Wie im Beispiel der hier gezeigten „Delial“®-Sonnenlotion, hatten jedoch für lange Zeit Verpackungen aus Glas das Sagen. Typisch für die Marke war die abgeflachte, bauchige Form des Schütt-Flakons, der an der gesamten Längsseite Rillen aufweist; um schwitzenden oder vom Inhalt benetzten Händen besseren Halt zu bieten. Sonnenklar zeigte sich das Farbkonzept aus Papieretikett und Kunststoffverschluss im strahlenden Gelbton, abgesetzt in der Signalfarbe Rot und „so wunderbar braun“ wie die erhoffte Hautfärbung des Nutzers, für die Schriftzüge.

Nicht weniger ausgereift präsentiert sich die Duftarchitektur des Inhalts, mit dem Anspruch auf Frische, Pflege, Schutz und natürlich: Gelb. Die sinnliche Umsetzung dieses Gefühls von Sommer, fand sich ab den 1970er Jahren in einer „citrischen“ Note aus Bergamotte. Als polarisierender Duft wird dieser in seiner geschmacklichen „Einseitigkeit“ heute als eher unmodern empfunden. Neben dem UV-filterndem Sonnenschutzfaktor darf es nach heutigen Maßstäben lieber eine Unisex-Kombination von Grundbase und Parfümierung sein, die klar definiert für „Delial“®-Produkte aus „Grapefruit, Orange, frisch gemähtem Gras, Maiglöckchen, Rose, Iris, Heliotrop und Sandelholz“ besteht. Ungebrochen bleibt dagegen der anhaltende Trend einer, je Hauttyp gesund anzusehenden Teint-Bräune. Würde das nicht in der Quintessenz bedeuten, dass Herr Lagerfeld seine Trend-Definition überdenken müsste?

Präsentation: Glas-Café, Kleintettau; 07.08. bis 31.08.2017

Künftiger Standort: Sammlungsdepot

Wissenswertes: Aufgrund von Einsparungsmaßnahmen und um den Bayer-Konzern übersichtlicher zu gestalten, wurde die Drugofa GmbH® in Köln zum 31.12.2012 liquidiert. Die vielfach geschätzte Produktvielfalt der Marke Delial® blieb erhalten und firmiert seit 1996 unter dem amerikanischen Label Sara Lee Household and Body Care Deutschland GmbH®.

Möchten Sie uns etwas zu diesem Objekt mitteilen oder haben eine Bildanfrage? Dann schreiben Sie uns bitte an, unter museum@flakonglasmuseum.eu